메갈로돈(Megalodon, 학명: Carcharocles megalodon)은 약 2,300만 년 전부터 260만 년 전까지, 즉 신생대 마이오세(Miocene)와 플리오세(Pliocene) 시기에 바다를 지배하던 포식자였습니다.

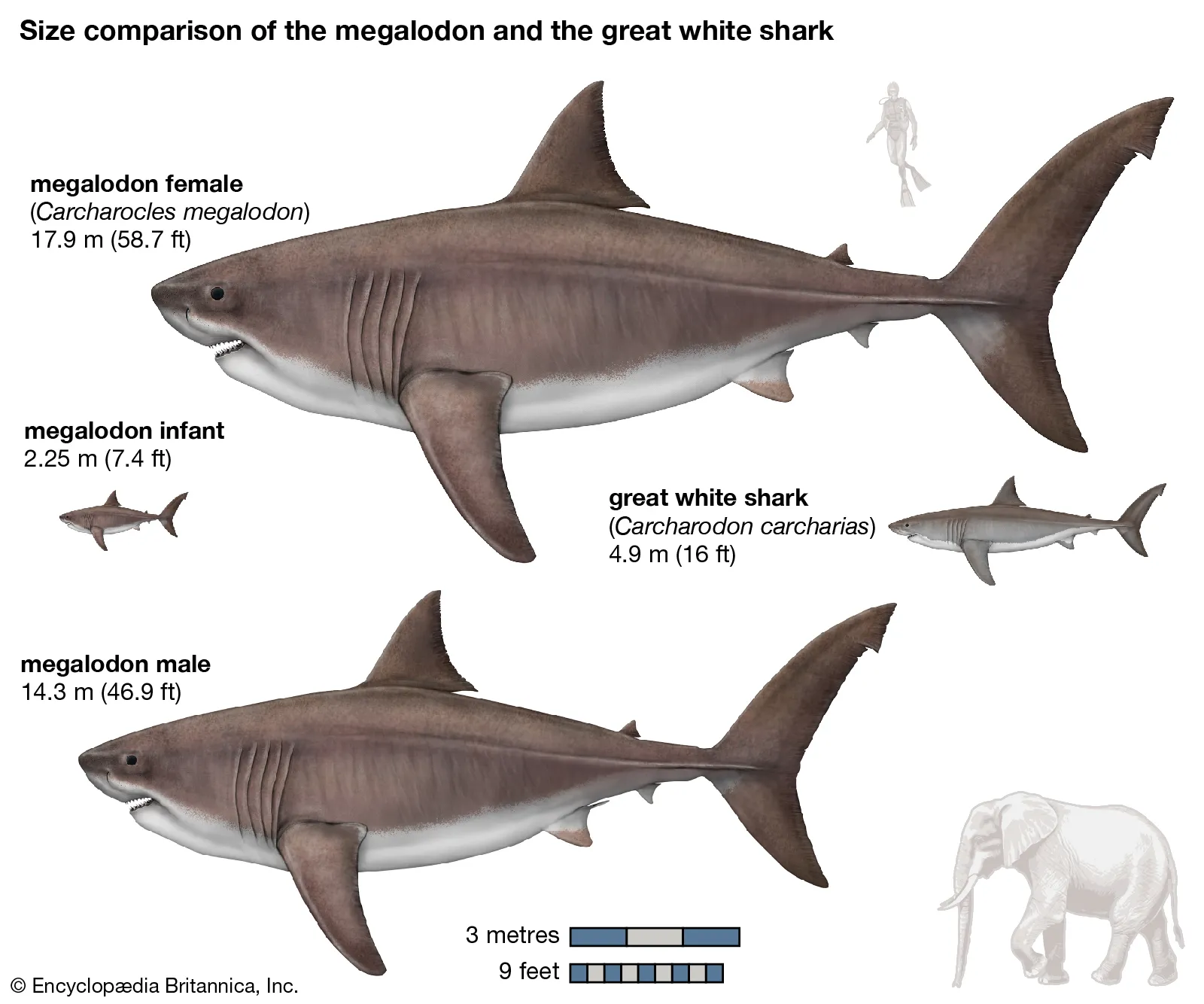

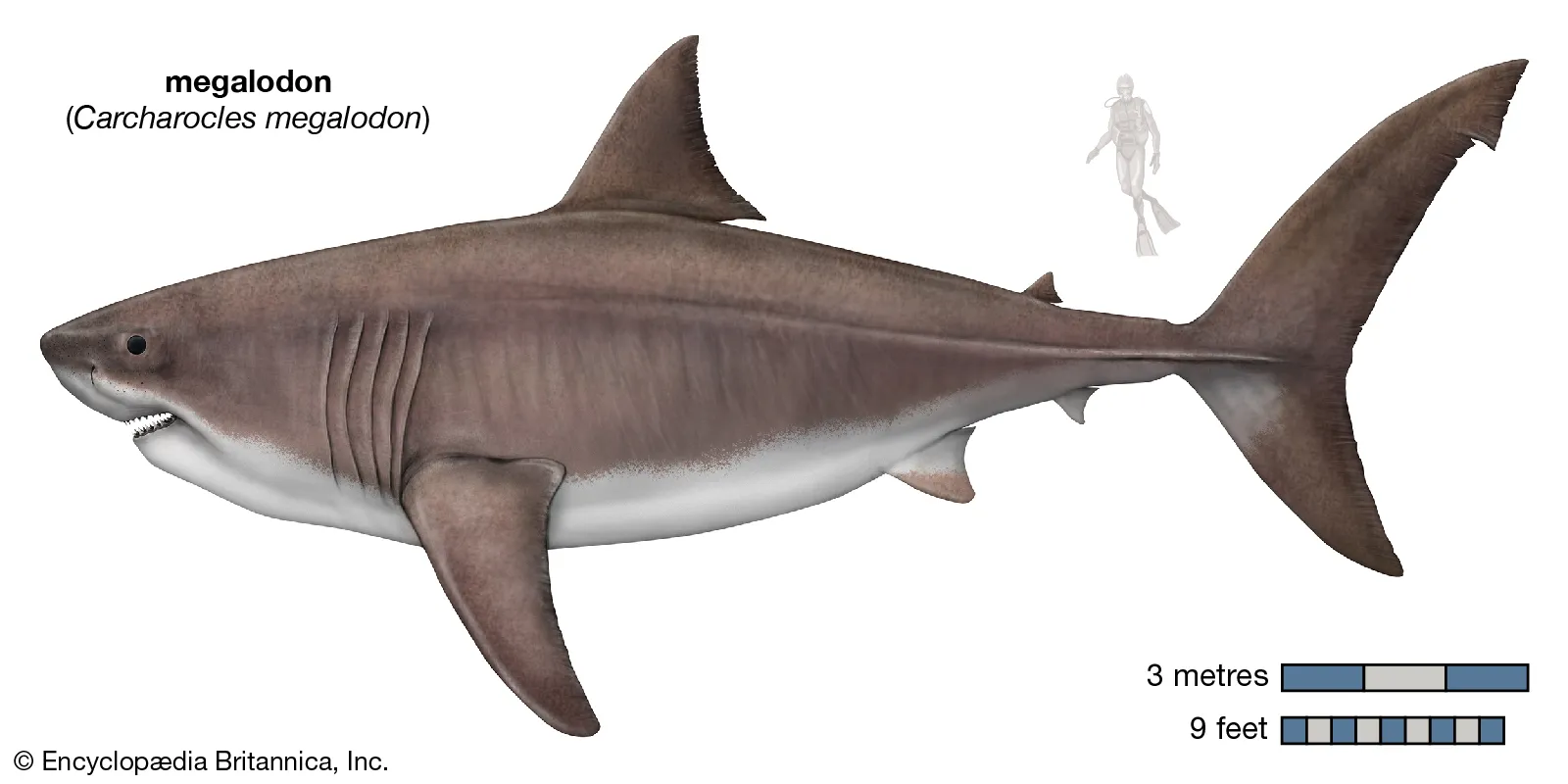

메갈로돈의 최대 길이는 약 17.9미터(58.7피트)에 달했던 것으로 추정되며, 이는 이 거대한 생물이 역사상 가장 큰 상어, 가장 큰 물고기, 그리고 아마도 가장 거대한 해양 포식자 중 하나였음을 시사합니다.

이러한 이유로 메갈로돈은 오늘날까지도 많은 사람들의 관심을 끌고 있으며, 일부는 이 생물이 여전히 현대의 바다 어딘가에 존재할 가능성을 궁금해합니다. 그렇다면 메갈로돈은 아직 존재할까요?

멸종의 원인

화석 증거에 따르면, 메갈로돈은 약 260만 년 전 플라이스토세(Pleistocene) 초기, 세계 여러 지역에서 기후가 냉각되고 건조해지던 시기에 멸종한 것으로 보입니다.

이러한 환경 변화는 북아메리카와 남아메리카, 유라시아와 아프리카를 분리하던 해로(海路)가 닫힌 것과 관련이 있을 가능성이 있습니다. 예를 들어, 파나마 지협(Isthmus of Panama)의 형성은 포식자와 먹이의 개체군을 분리하고, 해류의 경로를 바꾸는 데 기여했습니다.

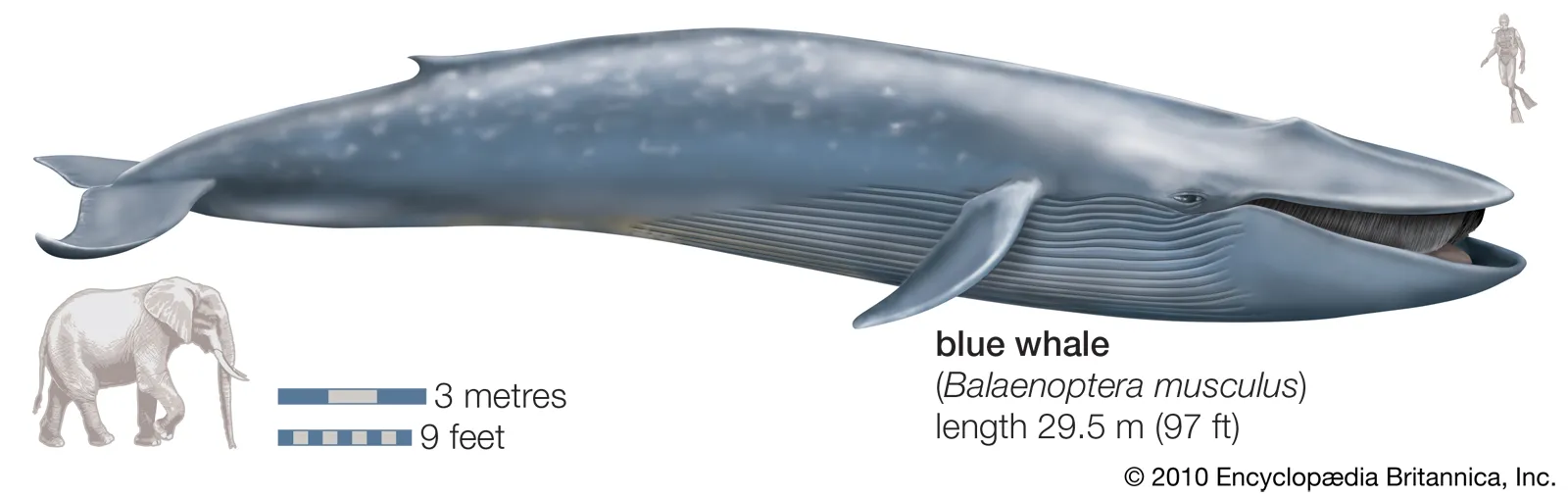

이러한 환경 변화와 육지의 출현은 해양 먹이 사슬에 큰 혼란을 초래했으며, 이는 특히 크릴과 플랑크톤을 먹는 수염고래(baleen whale)와 같은 동물들에게 영향을 미쳤습니다. 과학자들은 메갈로돈이 이러한 수염고래를 주요 먹이로 삼았다고 추정합니다.

더불어, 당시 백상아리와 초기 범고래가 점차 강력한 경쟁 포식자로 진화하면서 메갈로돈은 먹이를 확보하기가 더 어려워졌습니다. 결과적으로, 먹이 부족으로 메갈로돈의 개체 수가 급격히 감소하며 멸종에 이르게 되었습니다.

현대에 존재할 가능성은?

메갈로돈이 오늘날에도 바다 어딘가에서 생존해 있을 가능성은 극히 낮습니다. 과학자들은 이를 화석 증거로 확인할 수 있습니다.

지금까지 발견된 수백 개의 메갈로돈 이빨 화석(그리고 일부 척추 화석)은 마이오세와 플리오세 시기의 얕은 바다 지역에서 발견되었습니다.

일부 화석이 플라이스토세(260만~1만1,700년 전)의 것으로 주장되기도 했지만, 이 주장은 신뢰할 만한 것으로 간주되지 않습니다.

위 파일은 푸른 고래의 울음소리로 브리티시 컬럼비아 밴쿠버 섬 인근 해역에서 녹음된 푸른 고래( Balaenoptera musculus )의 울음소리로, 정상 속도의 10배로 재생되었습니다.

현대에 메갈로돈이 생존하고 있다는 직접적인 증거는 전혀 발견되지 않았습니다. 예를 들어, 현재의 혹등고래(humpback whale)나 대왕고래(blue whale)에서 메갈로돈의 크기(약 3미터 또는 9.8피트 너비)에 해당하는 이빨 자국이 발견된 사례도 없습니다.

일부는 메갈로돈이 인간의 위성이나 심해 탐사선으로 탐지되지 않는 심해에서 은밀히 살아갈 가능성을 제기하기도 하지만, 이 또한 매우 가능성이 낮은 시나리오로 여겨집니다.

왜냐하면, 메갈로돈은 어린 개체를 위해 얕은 바다 지역(예: 카리브해와 지중해)에 번식지(nursery)를 마련했으며, 이곳과 같은 수심 수백 미터 내외의 밝은 해양 환경에서 주로 사냥했던 것으로 보이기 때문입니다. 이는 메갈로돈의 주요 먹이였던 고래(그리고 고래가 먹는 크릴)가 이러한 환경에 주로 서식했기 때문입니다.

따라서 메갈로돈이 오늘날까지 살아남아 있을 가능성은 거의 없다고 결론지을 수 있습니다.

'정보의 바다' 카테고리의 다른 글

| 거짓말 탐지기(Polygraph)는 신뢰성이 있을까요? (0) | 2024.12.04 |

|---|---|

| 부활절(Easter): 의미와 역사 (1) | 2024.12.04 |

| 인간의 탐욕이 멸종시킨 6가지 동물 (1) | 2024.12.02 |

| 세계에서 가장 치명적인 뱀 9종 (1) | 2024.11.29 |

| 새로운 세계 7대 불가사의 (1) | 2024.11.29 |